Actualidad

Abel Poletti, memorias y legado de una máquina teatral

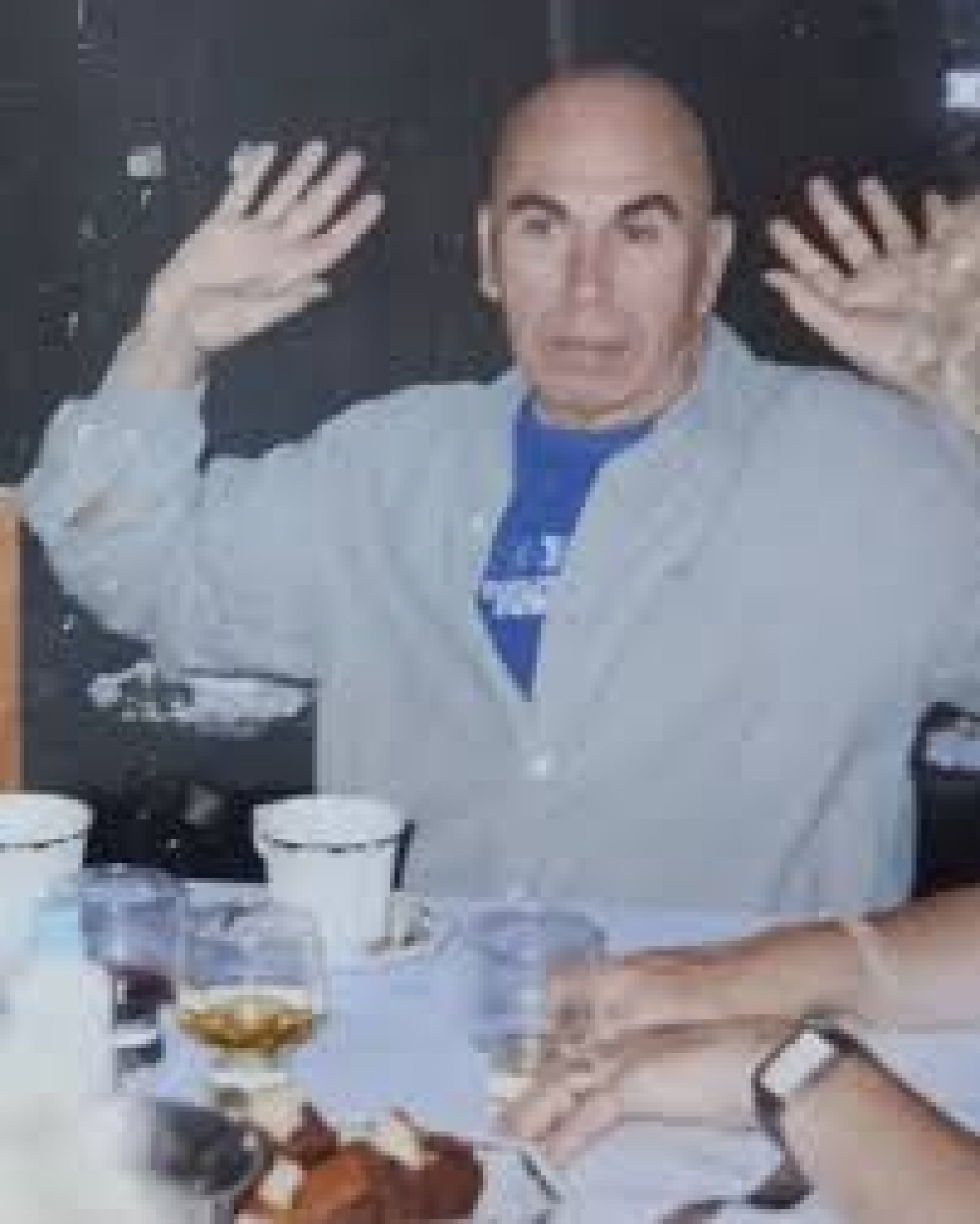

Abel Poletti nació el 19 de febrero de 1937 en Zárate, en el seno de una familia trabajadora y numerosa. En su hogar, y bajo el impulso de su padre- obrero y gran lector- se forjó la semilla de sus primeras inclinaciones estéticas y literarias. La cuadra de su casa también hizo lo suyo: al lado de su casa de Ameghino al 900 se encontraba la antigua sede de la Biblioteca Popular José Ingenieros a la que empieza a concurrir a la temprana edad de 12 años.

Durante su adolescencia, establece contacto con la Asociación Amigos del Arte, y particularmente con Domingo Trupia quien fungía en esos momentos como director del Teatro Escuela Zárate, conociendo a otros adolescentes atravesados por la acción dramática: Lidia Bustos, Agustín Cartas, José Nicolas, Alfredo Fox y Hugo Gaitto. Presencia la obra Te y simpatía de Anderson, dirigida por Trupia, en el Circulo Popular de Cultura a mitad de la década del 50´.

Consigue por medio de un familiar, un trabajo como cadete en el Diario La Nación y luego como ayudante de corrección de pruebas de galera. Reside cuatro años en la ciudad de Buenos Aires. Deja el Diario, estudia brevemente la carrera de Medicina- la cual abandonó tempranamente- y se cambia a la naciente carrera de Sociología en la sede de Viamonte al 600, en la Facultad de Filosofía y Letras.

Pero su búsqueda no estaba en las casas de estudios sino en las agrupaciones filo dramáticas y en los cursos de teatro. Comienza trabajando en una enriquecedora experiencia de teatro para ciegos, aunque años más tarde declaraba que el teatro era un hecho visual más que auditivo.

Durante un paseo por el barrio de La Boca, conoce el Teatro Caminito de Cecilio Madanes. Esta experiencia tuvo un impacto significativo “las obras giraban en torno al cuerpo y a la acción, era teatro callejero, al aire libre y popular, sin escenarios, de contacto directo con el público”. Ese espectáculo novedoso influyó de sobremanera en el estilo de acción teatral que él buscaba.

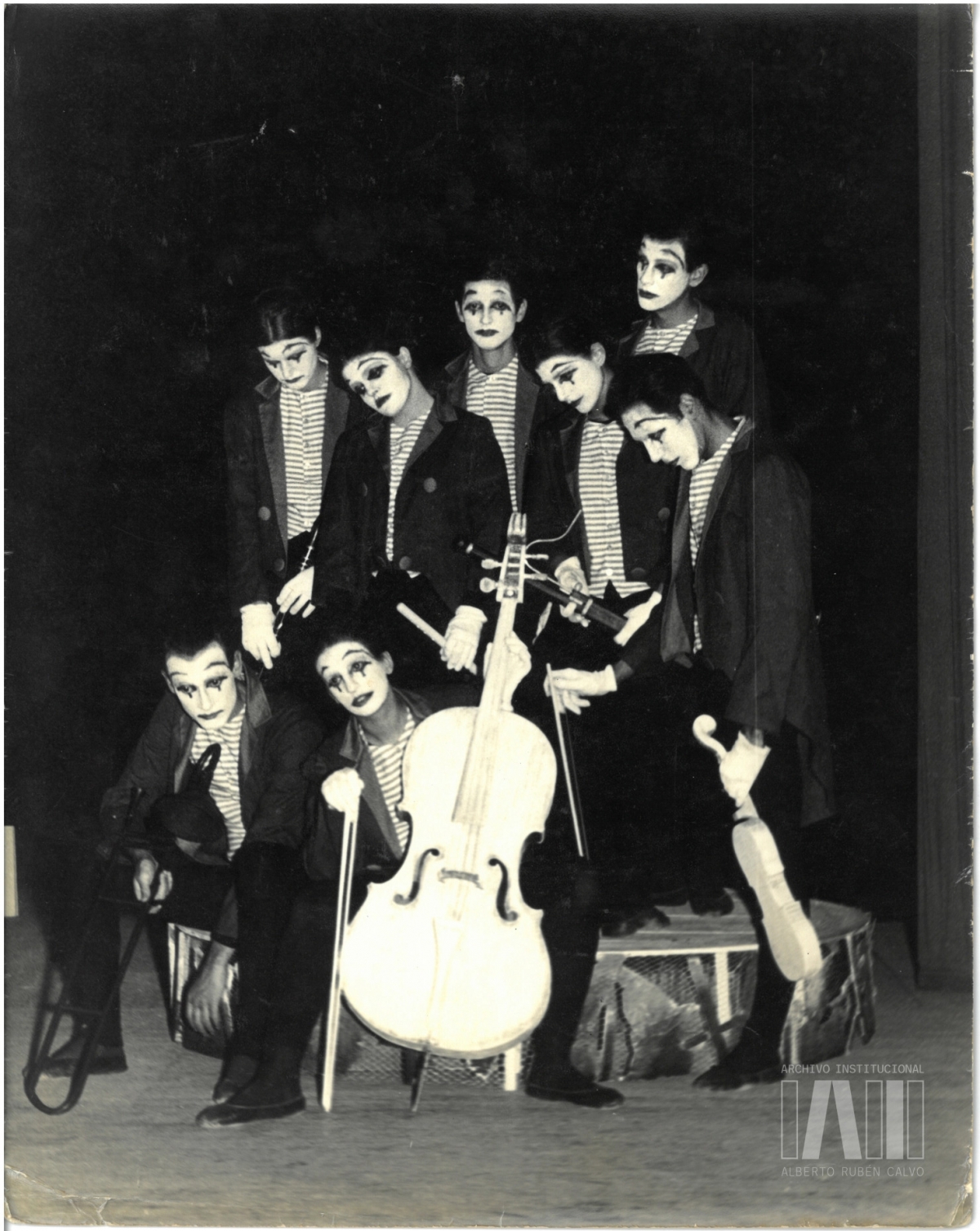

En su retorno a Zárate a principios de la década del 60, por intermedio del teatro del Círculo Popular de Cultura, se suma a los ensayos y termina como director de una nueva etapa del Teatro Escuela Zárate, con solo 24 años. Imprimió un método de trabajo exigente y sistemático y fue en búsqueda de nuevos talentos.

A partir de allí comienza un ciclo de fecunda creatividad individual y colectiva, y un nuevo grupo: Juan Carlos Cattaneo, Hugo Gaitto, Ruben Nebreda, Diana Martínez, Amanda Serchovic, Carolina Tártara, José Coló, Silvia Gaffoglio, Alberto Calvo, Mirta Fernández, Nicolas Ailler, entre muchos más.

Un racconto de obras del período nos coloca ante La cantante Calva de Eugene Ionesco, Eche veinte centavos a la ranura de Gonzalez Tuñon, A nuestro director le duele la cabeza, Tango Emotivo, destacándose a finales de los 60, lo que sería tal vez su obra más emblemática: ¿Hay que sostener la escalera?.

Para 1964 comienza la preparación de Gira que gira no cuentes mentiras, obra de teatro infantil que gana el primer premio del jurado y el público del Festival Provincial de Teatro realizado en Necochea, en enero de 1965.

A partir de allí, los principales medios nacionales comienzan hablar de un grupo de Zárate que revoluciona el teatro infantil. En virtud de sus siglas T.E.Z, del escaso conocimiento de su existencia y de cierta apoyatura en la improvisación, fue llamado Teatro Experimental Zárate, el cual, si bien fue un nombre impuesto por la crítica, fue adoptado por el grupo de manera inmediata y así quedó para la posteridad.

Otra obra fundamental de ese período es ¿Hay que sostener la escalera?. En dicha obra se conjugan elementos vanguardistas de acción teatral y una creciente radicalización estético-política.

La obra se caracteriza por ser una critica del poder militar, con una puesta en escena minimalista y de escasos recursos técnicos y escenográficos: un espacio vacío con una escalera en su centro y solo cuatro actores (Rubén Nebreda, Juan Carlos Cattaneo, Hugo Gaitto y Nicolas Aillen).

La escalera, es aquí, el símbolo de la organización piramidal jerárquica de la sociedad. Lo interesante, en tanto crítica del poder, es que la obra no plantea que hay que derribar a los que están en la cúspide de la escalera para que los de abajo tomen su lugar, sino que llama a la reflexión por medio del estado de interrogación del título. Sería insuficiente considerarla una mera critica al poder militar de turno. Antes bien, se trata de un cuestionamiento ético-político profundo al imaginario social jerárquico que esta en la base de toda organización social. Sin duda, una tesis anarquista.

A su vez, durante las funciones se distribuía el manifiesto El teatro colectivo -redactado por Abel-donde se predicaba la creación abierta y grupal, la abolición de la división social del trabajo en la misma organización del arte teatral, la inmanencia de la práctica, en síntesis “un teatro del aquí-ahora”, donde “lo verdaderamente autónomo son las situaciones”, en palabras del mismo Abel.

La creciente concepción en el teatro de la época de que la acción dramática no se reduce al texto original completo ni a una definición autoral cerrada, dando así preeminencia a la “improvisación situacional regulada” como principal tendencia actoral en la construcción de personajes y en la creación de situaciones, alcanzó un estatus decisivo en etapa.

Córdoba, Chubut, Capital Federal (en el mismo Teatro Payró) y la participación en el Festival Obrero- Estudiantil de Chile invitados por el gobierno socialista de Salvador Allende en 1971, dieron al Teatro Experimental un alcance y difusión inauditas en el campo cultural.

El numero 5 de la revista porteña Teatro 70¨ dedicará su portada y la primera mitad de la publicación al Teatro Experimental Zárate, incluyendo el guion de ¿Hay que sostener la escalera?, y un articulo de Poletti (A propósito de ¿Hay que sostener la escalera?) donde se conjuga un análisis de la trayectoria del grupo y su programa estético-político y un comentario desolado sobre la disolución y el fracaso de dicha experiencia. Es un articulo vibrante y sin desperdicios que debiera ser revisitado para entender nuestras formas culturales más preciadas.

Hacia 1974, Abel Poletti emigra a España. Durante 16 años residirá allí y continuará con la dirección teatral. La década del 90´ lo encuentra de nuevo en Zárate, donde se dedicará a continuar con el TEZ y colaborar en el suplemento cultural del diario La Voz, además se vuelve centro de su escritura e investigación el proceso inmigratorio de finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX y las genealogías familiares de nuestra localidad, el mapa de sus influencias y acciones en el mundo del trabajo y de la cultura.

Según el historiador Sergio Robles, esta inquietud investigativa se combinaba con un estilo de reflexión crítico de la realidad social cargado de notas existenciales. Había perdido el pelo, pero no las mañas.

En los últimos años, daba talleres de teatro en la Biblioteca Popular José Ingenieros (su segundo hogar) y continuaba con su grupo de teatro en donde participaban- entre otros- Julio Genta y Liliana Troiano, particularmente, su obra Los hijos Queridos, de gran éxito.

Su muerte, acaecida el pasado viernes 18 de abril, nos deja ante una trayectoria vital y artística de riquísimo legado. La influencia determinante de Abel en la modernización cultural de nuestra ciudad se combina con un sabor amargo por como nuestro mismo suelo desconoce injustamente a los que solventan sus tramas más vitales, sus aventuras más lúcidas.

Por Pablo Gallardo

Estamos en Facebook danos un me gusta!